by 135editor>

通过135编辑器的强大功能,我们可以改变文字表达方式,让文章更加深刻、生动!

借助于135编辑器的强大功能,我们可以深度挖掘文章背后的意义,令文字的表达更加精彩、感人!

135编辑器不仅仅是一个工具,更是一种唤醒文字灵魂的仪式,让每个字、每行文字都蕴含着深层的情感和意义。

135编辑器——改变文字表达方式

135编辑器——重新定义文字的力量

135编辑器——唤醒文字的灵魂

35编辑器——释放文字的力量

35编辑器不仅仅是一种工具,更是一种释放文字力量的仪式,无论是每个字还是每行文字,都能够传达深层的情感和意义。

con; color: #333; font-family: 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif;>在文字中,没有一成不变的样式。在传达情感和意义的同时,样式也是表达者所需考虑的必要因素。为此,我们特别推出了135brush,让每个人都能成为文字的艺术家。

它不仅仅是一个字体库,更是一种启发创意的灵感。它让文字不再枯燥无味,而是成为富有生命和灵魂的艺术作品。不管是写作还是设计,135brush都能够帮助你打破常规,突出个性。

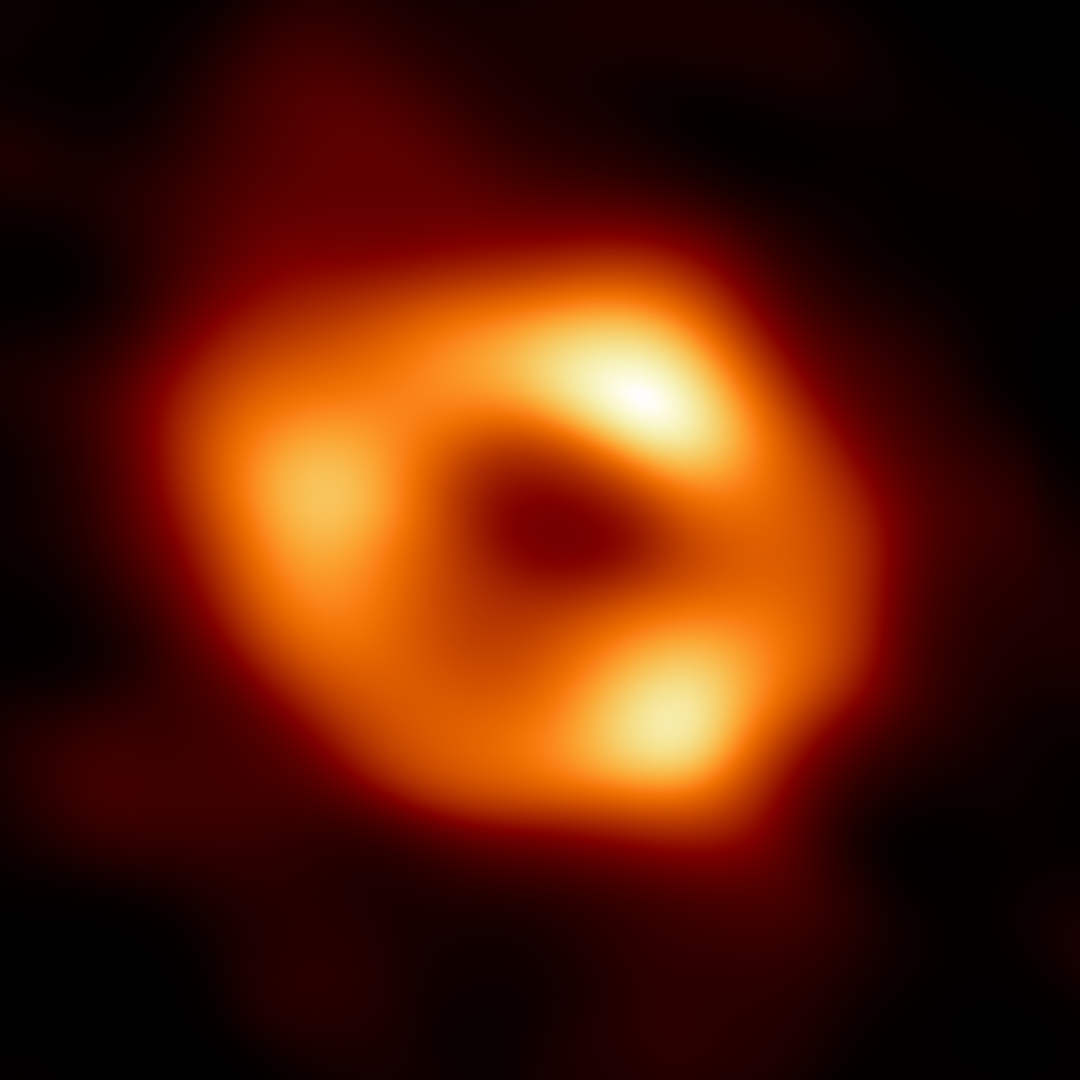

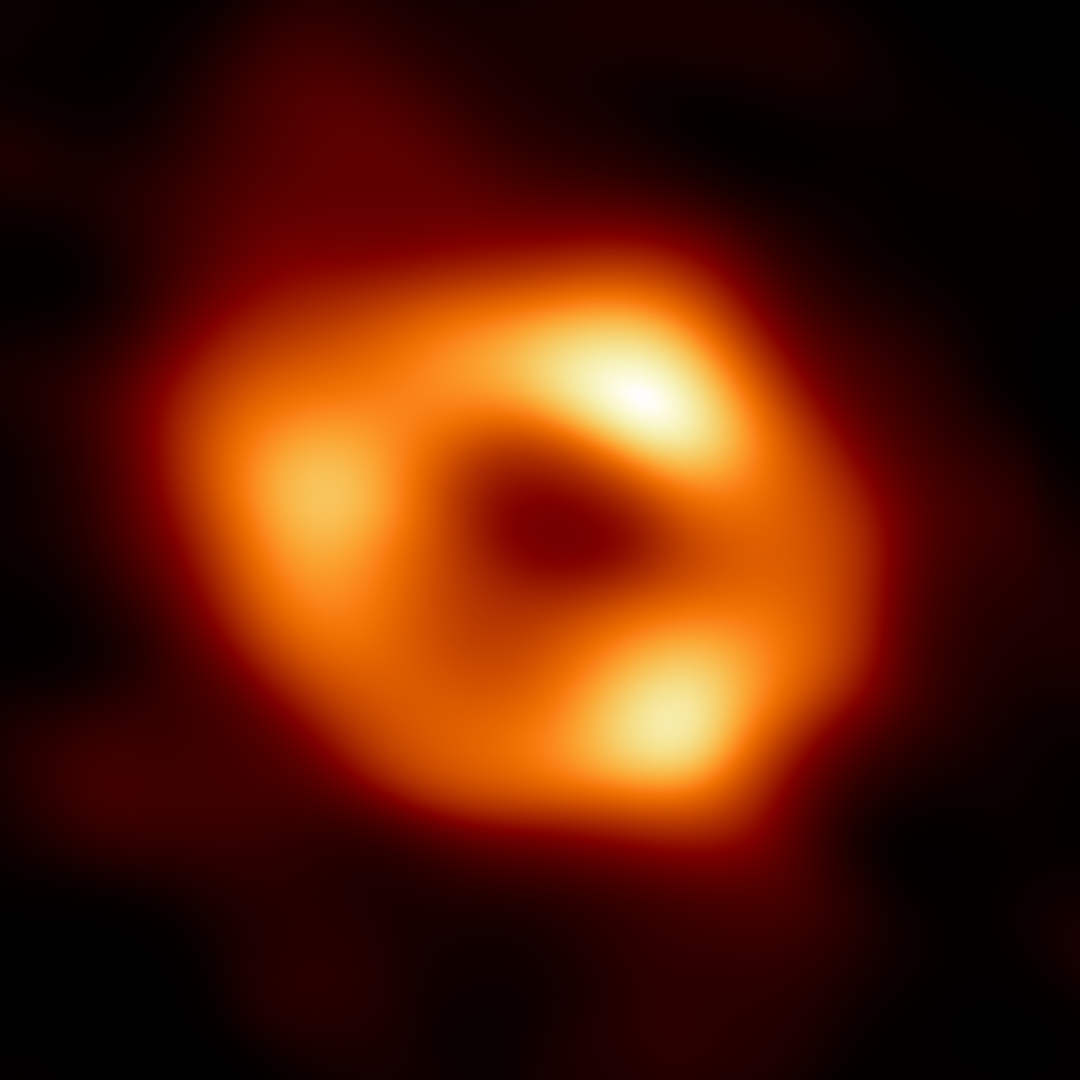

在这个宇宙中,数量无穷的星系在黑暗无垠中安静地转动着。而最近,事件视界望远镜(Event Horizon Telescope,EHT)项目和中国科学院上海天文台为我们揭示了银河系中心的惊人奥秘:首张黑洞照片正式公布!这个真实而图像化的成果为我们提供了重要的启示,让我们更加深入地了解“宇宙怪兽”——中央星系黑洞,其质量高达400万个太阳,距离我们27000光年。

这张照片堪称是人类智慧的结晶,它揭开了黑洞领域的神秘面纱,并为我们提供了最接近真实的黑洞图像。这一发现是对我们对黑洞的认识和理解提供了新的突破,让我们更加深入地研究这个宇宙最神秘的存在。银心中的超大质量黑洞不再是令人神秘敬畏的存在,而是让我们对宇宙数量、大小和变化的理解更上一层楼。

这一成果的意义深远,它不仅能为天文学的研究提供重要的数据和线索,更让我们面对着宇宙真正的终极奥秘,以开拓人类智慧的边界。

这次EHT项目的成功离不开上千名物理学家的辛勤付出,其中天文学系吴庆文教授作为EHT中国团队的核心成员之一,不仅参与了碰撞黑洞世界线的理论分析方面的工作,而且为EHT项目提供了宝贵的经验和专业指导。这是对他杰出贡献的最好肯定。

在这个与黑洞打交道的领域,吴庆文教授凭借扎实的理论基础和丰富的研究经验,展开了一系列深入而卓越的探究。他对黑洞的特性、行为以及它们与宇宙间的相互关系有着深刻的认识,并且运用这些认识为EHT项目的成功做出了不可或缺的贡献。

吴庆文教授的成就鼓舞人心,他的研究为我们提供了视野更加广阔和深入的天文学成果,让我们更加深刻地了解宇宙本质,探寻自然的奥秘。他的成就也向我们证明了,在天文学的道路上,追求卓越和创新永远不会落后。

在这个漫长的宇宙时光中,我们脆弱的人类只是微不足道的存在。然而,我们创造了科学,探究了宇宙的意义,这让我们成为宇宙的一部分。

科学家的贡献尤为重要。他们一步步揭开了宇宙的面纱,挖掘出其中的奥秘,让我们看到宇宙的壮美和浩瀚。

他们探索宇宙的回声,寻找未知领域的新见解,探究未来宇宙的方向。他们从瑰丽的恒星形态中发现赤道环,从遥远的星系中观测到暗物质,甚至能看到根切动力学的产生。

这些科学家为人类文明的发展贡献了无穷的力量,他们的智慧和勇气是我们探索世界和未来的象征。

这幅海报所描绘的银河系是一个无限辽阔的星空世界,包含着无数的星球、恒星、星云、黑洞等等神秘的天体和现象。

在这个星空世界里,每颗恒星都像是一盏微光,它们或热烈燃烧,或黯然消逝;星云则如同浩瀚的美景,犹如梦幻般的世界。科学家们借助现代科技,将这些美景一一绘制出来,让我们得以欣赏到宇宙的奇妙之美。

在这个星空世界中,有太阳系那样的小小空间,也有银河系这般壮阔之境。科学家们还在不断地研究,探索着更加神秘的黑洞、暗物质、暗能量等等,或许这里还隐藏着一些我们无法想象的惊喜,等待着我们去发掘探寻。

这幅海报是科学家们运用恒星图像、遥远星系的摄像、飞行器的图像以及物理学的数学原理,综合呈现出的对于宇宙的思考、探究和美感表达。它让人们在欣赏宇宙美景的同时,更加深刻地认识到科学的力量和无穷魅力。

这是银河系中心黑洞的首张照片,也是有史以来拍摄到最接近黑洞的一张影像。

可以想象一下,这个黑洞是如此的巨大而强大,它比太阳系的任何一颗恒星都要更加庞大。它拥有着无法想象的质量和引力,甚至能够扭曲和吞噬任何在它附近运动的物体。

让我们对比一下,这张照片所拍摄的黑洞直径比地球还要大数倍,而它距离我们的位置却是6500万光年远。但是这仅仅是银河系上的一个黑洞,我们还有很多未知的区域和宇宙现象等待我们去探索发现。

这张影像不仅仅代表了人类科学技术水平的飞跃,更让我们对宇宙的奇妙和未知充满了更多的好奇和渴望。

在这个浩瀚无垠的宇宙中,我们身处其中的微薄存在,却也能够通过科学技术的发展,去领略这个神秘宇宙的瑰丽。

我们所处的宇宙中,有无数的恒星、星系、星云和行星,每一个都是宇宙中一道恢宏的风景。这些天体的独特结构和运动,经过科学家们的深入研究和探测,让我们能够更加真实地感受到宇宙的广阔和奇妙。

同时,更多的未知领域和未解之谜等待着我们去解开。作为这个宇宙中的观察者和研究者,我们必须不断努力和探索,去揭开宇宙真实的面貌、构造和进化。唯有如此,我们才能够更好地认识自己,更深地认知这个无穷无尽的宇宙。

银河系中心的黑洞是一个神秘而强大的存在,其巨大的引力场和强烈的辐射能量让我们惊叹不已。

对于黑洞这个天文奇迹,我们对其认识仍然不够深入。科学家们通过各种手段对其进行了精细观测和探测,从中发现了许多神秘现象和物理规律。它是物质极度密集的区域,深沉而神秘,吞噬着周围的一切物质,释放出无穷的能量。

然而,黑洞也是我们解开宇宙奥秘的重要线索之一。通过不断地探测和研究,我们可以更加深入地了解它的本质和作用,从而拓展我们对宇宙的认知和理解。黑洞作为银河系中心的重要成分,它的存在也让我们更加真实地感受到了宇宙中的极端和神秘。

超大质量黑洞是宇宙中最神秘且强大的存在之一,其深邃和浩瀚让人叹为观止。

对于黑洞这个天文奇观,人类的认识和探索始于上世纪70年代。最近,一组跨国科学家获得了2020年诺贝尔物理学奖,以表彰他们在利用周围恒星运动测量超大质量黑洞质量方面所做的杰出贡献。

尽管我们已经能通过周围物体的运动等方式来观测和研究黑洞,但人类更加渴望直接探测并拍摄黑洞的图像,以便更深入地了解其本质和特性。继2019年公布的M87超大质量黑洞照片之后,人类现在又获得了另一张黑洞照片,这是人类历史上的第二张黑洞照片。

这两个黑洞来自不同的星系,但在黑洞边缘的物质运动中又展现出了令人惊叹的相似性。这一现象表明,黑洞周围的物质都受到着相同的广义相对论物理规律的控制,这为人类更深入地理解黑洞和宇宙提供了新的线索和挑战。

人类学者研究宗教的历史可以追溯到古代文明的时期,宗教作为一种文化现象历经千年磨砺,对人类文明发展产生着深远的影响。

然而,宗教对人类社会的影响不仅仅局限于文化领域,它还贯穿于整个社会结构和价值观念系统中。

宗教信仰塑造了人类的行为模式和道德准则,带动了科学技术和艺术文化的发展,对社会民生和个体精神层面的影响深刻而持久。

在当今全球化和多元化的背景下,理解和尊重不同宗教的信仰和价值观念变得尤为重要,这不仅是保障社会和谐发展的必要条件,也是推动人类文明进步的灵魂所在。

数字化时代已经来临,人工智能、互联网、大数据等新型科技层出不穷。科技的进步催生了社会的快速发展,引领着人类文明向前迈进。

然而,科技进步带来的更多是挑战和思考,对于如何平衡科技和人类社会的关系,如何应对科技悖论和伦理难题,需要我们不断探索和实践。

在数字化时代,人类需要更多地关注自身的内在精神,弘扬人类道德、家庭、教育等基本价值,践行社会公义和公平。这也正是数字化时代的人类所需要去追求的,既要把握科技的脉搏,也要始终牢记人类文明的使命与价值。

因此,数字化时代需要我们更多地关注科技和人类社会的平衡发展,需要我们在科技创新和文明发展之间找到良好的平衡点,为推动人类社会的持续进步和发展做出卓越的贡献。

物理学界的罗俊院士在2014年提出了空间引力波天琴探测计划,并于2019年创立了中部地区的第一个天文系。该探测将会揭示更多宇宙黑洞的合并过程,尤其是宇宙早期黑洞的合并,这将为我们理解黑洞增长和宇宙学提供全新的认识。

毫赫兹空间引力波探测的成功将实现中国在黑洞探测领域的重大突破。科学家们将得以观测黑洞之间碰撞、交互和合并的情况,这对于解释银河系中的黑洞为何没有呈现出明显的证据也会提供更多的线索。

这次探测将帮助我们理解宇宙中黑洞形成的历史和演化,有助于揭示黑洞的不同性质以及宇宙结构的演变过程。这也将在科技和文明的交汇处为全世界带来新的科学视野和重大的科学发现。

地球上的人类社会在不断发展,然而,随之而来的也是无数的环境问题。生态环境的恶化、自然资源的枯竭、气候变化的加剧,这些问题已经成为全球范围内的共识。

如今,环境问题已经超越了国界和政治意识形态,成为全球治理的重要议题。各国应该携手应对,共同制定并实施环保政策,推进清洁能源的发展和应用,推动生产、消费、投资、市场等各个环节的绿色化,促进生态文明建设。

只有加强全球环保合作,在保护生态环境的同时实现经济社会发展,才能为未来世界创造更加美好、可持续的生活和发展环境。

人们总是期望自己生活在一个繁荣发展、绿色环保的世界里,而这个愿景已经成为全球人类的共同目标。

为了实现这个目标,各国必须充分认识到环境问题的紧迫性,共同制定并贯彻执行环保政策,大力推进生态文明建设,努力开发清洁能源,促进可持续发展。

同时,全球环保合作也是至关重要的。只有各国通力合作,共同应对环境问题,才能让我们的星球变得更加美好,让我们的下一代能够享受绿色、清洁、健康的生态环境。

在这个充满机遇和挑战的时代,人们需要时刻保持开放心态,勇于接受新事物,敢于挑战传统观念,迎接未来的变革。

随着科技的不断发展和变革,各行各业都在不停地探索和创新。只有那些善于适应变化、与时俱进的人才能在竞争激烈的市场上立于不败之地,实现自己的梦想。

即使在变革的过程中遇到挫折和困难,我们也要勇敢面对,并从中吸取经验教训,不断修正自己的方向。只有这样,才能不断进步、不断成长,实现自身和社会的共同发展。

让每一天生命活出精彩

活捉银河系黑洞,揭开宇宙奥秘

探索人类科学历史上重要的里程碑之一

在宇宙中,黑洞是一种极为神秘和异能的物理现象。最近,人类终于成功拍摄到了银河系黑洞的第一张照片。这一科技进步标志着我们迈入了扫描宇宙深处的新时代,也是人类科学历史上重要的里程碑之一。

这次探测体现了人类科学家的智慧、勇气和团队精神。它不仅向我们揭示了宇宙的奥秘,更启示我们要勇攀科技巅峰,不断开拓前进。

让我们欣喜地迎接这一划时代的成果,期待宇宙科学领域的新发现和突破。唯有不断深追宇宙奥秘,才能带着人类文明走向更加辉煌的未来。

银河系浩瀚的星际空间,是人类向往和探索的方向。在这个神秘的天空中,星星闪耀,行星环绕,漫不经心地演绎着宇宙的规律。

银河系是人类生存在的宇宙家园,它极为复杂庞大。这张结构示意图向人类揭示了银河系的真正面貌,使我们更加深入地认识银河系这个庞大星际空间的精妙秩序。

银河系只是宇宙之中的一粒尘埃,而宇宙中则有着无数的星系和恒星,数量浩瀚无比。在这个神秘而壮观的宇宙中,我们所处的银河系只是普通的一员,与其他星系相比微不足道。 然而,正是银河系这个普通而又难以捉摸的存在,孕育并诞生了我们人类,塑造了我们的文明和思想。我们的命运与银河系紧密相连,无法分割,这个宇宙之中的小角落承载着我们所有的梦想和探索。

银河系是宇宙中最壮丽的存在之一,是一个震撼人心的宇宙奇迹。它典型地呈现了“棒旋星系”结构,以银心为核心,由核球、银盘、银晕等组成。总质量达到10的12次方倍太阳质量,如此的宏观量级在我们的想象之外。 银河系的壮丽构造和精妙安排,使之成为了宇宙演化中最为典型的代表之一。 通过不断的探索,我们正逐渐揭开银河系的神秘面纱,从中找到了很多未知的宝藏和路径,也更深刻地认识到了宇宙万物间的微妙关系。

银河系是一片神秘而壮美的宇宙之园。其内含有大约1000亿到4000亿颗恒星,总质量高达10的12次方倍太阳质量。它的直径大约在10到18万光年之间,无法测量其宏伟的规模。 太阳系恰好落在银河系的猎户座旋臂上,距离中心大约2.7万光年。 同时,银河系固有的特性使得它永恒地固守在宇宙的主宰位置,公转一周大约需要2亿年。

银河系是我们对宇宙最为了解的区域之一,也是最为充满想象力的一个存在。当我们仰望星空,如同站在无垠的宇宙之中,银河在此刻成了我们心灵的支点。 银河系中恒星的分布规律随着科学技术的发展,逐渐被我们探明,人类对宇宙的认识也愈加深刻。 银河系的神秘光芒引领我们向宇宙的深处探索。

九宫山拍摄银河(图片来自网络)

一个世纪前,人们一直认为银河系就是整个宇宙,但20世纪20年代的一场大辩论改变了我们的宇宙观。哈罗·沙普利和希伯·柯蒂斯就《宇宙的距离尺度》展开辩论,柯蒂斯认为银河系最多只能延伸3万光年,而沙普利则相信银河系至少能延伸到30万光年。虽然当时无法得到确切的结论,但这场充满了理性和科学推理的大辩论却对我们认识宇宙产生了深远的影响。

银河系中心的黑洞Sagittarius A*(Sgr A*)的发现是天文学史上的一项重大成就。1974年,Bruce Balick和Robert Brown利用美国国家射电天文台(绿岸望远镜)观测到了这个非常亮而致密的射电源。随着人类对类星体的研究,黑洞成为这一现象的一个重要解释。通过对红外和亚毫米波段数据的研究,1994年科学家估算出Sgr A*的质量达到了3百万倍太阳质量,这个发现对于我们深入理解宇宙和物质的精神世界具有重大意义。

美国国家射电天文台绿岸望远镜的发现,彻底改变了我们对宇宙的认知。这张图片展示了整个望远镜的外观,它宛若一只庞大的眼睛,深深地凝视着无垠的宇宙。正是通过这个望远镜,Bruce Balick和Robert Brown才能够发现银河系中心的黑洞Sagittarius A*(Sgr A*),这一黑洞发现的过程是人类对深渊和未知探索的重大胜利。

这张图片所展示的望远镜是人类对宇宙探索的杰出工具,它开启了我们对宇宙的认知之旅。

1985年,Lo K. Y.等人通过OVRO射电阵列的测量,发现银河系中心的射电辐射非常致密,其设电核大小只有166光分大小(光分:光在1分钟内走的距离)。在接下来的几年时间里,许多小组也利用更短的毫米波干涉阵对射电辐射进行测量,并发现该设电核大小只有几光,这足以表明我们所身处的宇宙充满了无限可能性和未知谜题,吸引着人类不断深入探索的欲望。

1999年,Falcke等人的理论计算提出了一个惊人的结论,他们发现银河系中心黑洞的阴影大约有10个引力半径的大小,这对于人类改变对宇宙的认知将会意义重大。而更加令人兴奋的是,高分辨率的毫米波射电望远镜即将诞生,为人类揭开宇宙的神秘面纱提供了前所未有的机会。

这一惊人的发现说明着我们所熟悉的宇宙才刚刚开始揭开真正的面目,为我们激发了更强烈的求知欲和探索热情。毫米波射电望远镜的迅猛发展将为人类提供一个前所未有的机会,直接观测到黑洞,这对于人类的科学进步和文明发展将产生深远的影响。

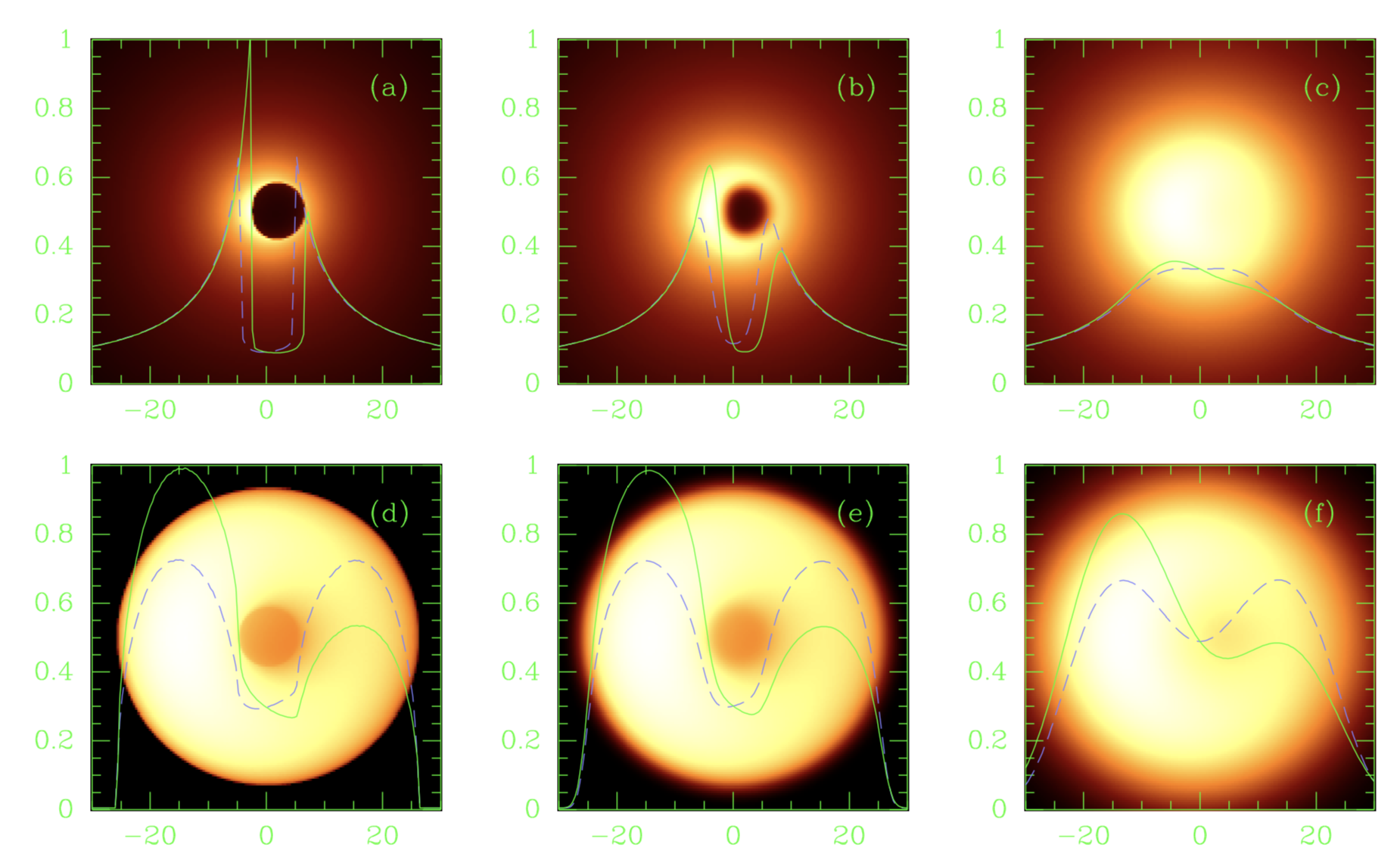

上图是来自Falcke et al. 2009的黑洞成像模拟结果,它展示了黑洞“事件视界”的轮廓。整个过程就像我们在医学上的CT扫描一样,把微波信号记录下来,经过精密的计算后就能恢复出黑洞的样子。这张图揭示了我们对宇宙的探索不断深入,跨越到了从看得见到看不见的境地,启发我们对这个神秘世界的想象力和探索精神。

我们身处在广袤的宇宙空间,面对这一宏伟浩瀚的天空,内心不由自主地产生思考和探索的欲望。科学家们通过不断努力,在超过一百年的时间里,已经成功探索了被视为神秘和不可知之物的黑洞,展开了黑洞成像的模拟研究,让我们可以通过微波信号记录黑洞相关的信息,并精密计算得出黑洞的轮廓和外形。黑洞是宇宙中最具挑战性和不可思议的事物之一,解开它的神秘面纱,让我们更深入地理解宇宙本质的奥秘,也启迪着我们勇于探索和追求真知的精神。从看得见到看不见的境地,我们的探索之路永远不会停止。

2003年,中科院上海天文台的袁峰研究员等人发现,银心黑洞周围的毫米波辐射可能来自热吸积流,而低频射电辐射则可能源于热吸积流中的非热电子辐射。随后,华中科技大学吴庆文教授等人发现,低光度活动星系中心黑洞可能都具有类似的特征,即毫米波段的辐射主要来源于热吸积流。而中国科技大学袁业飞教授和浙江大学曹新伍教授等人则进一步基于热吸积流进行了黑洞影像的计算,得出了黑洞影像的真实面貌。

这些研究揭示了黑洞周围不同频段辐射的来自不同过程,毫米波段辐射的来源来自热吸积流,这一研究成果对黑洞成像模拟的质量提高和黑洞影像的解读具有重要意义,也为我们更深入理解黑洞的本质提供了新的视角。

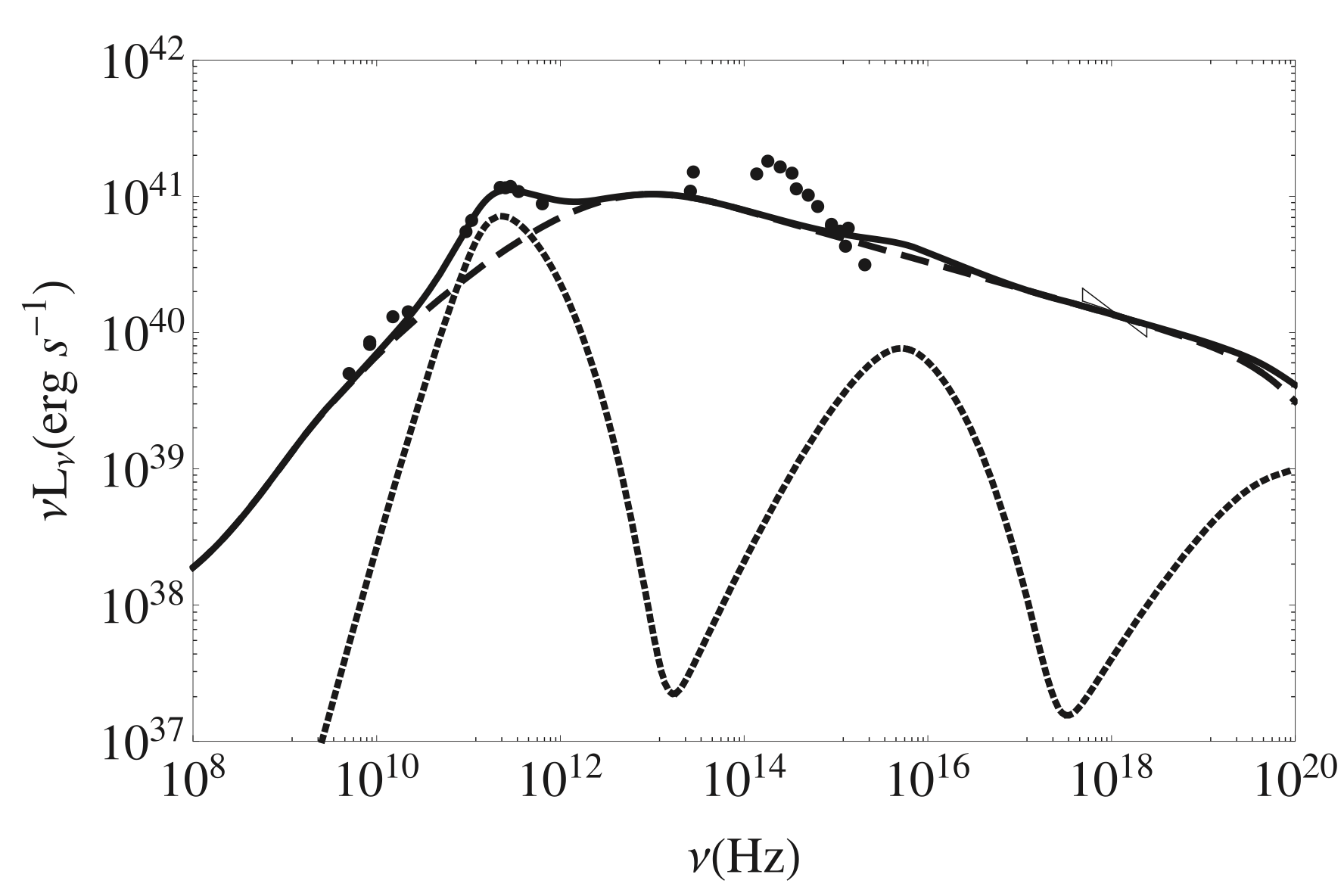

银河系中心和M87星系在不同波段的能谱及其物理模型已经被研究了很多年,而毫米波段的鼓包现象是由热吸积流所引起的,这个研究成果为我们更好地理解黑洞的本质性质提供了重要的视角。

银河系中心的吸积流中,热电子会产生同步辐射的现象(详见Yuan et al. 2013, Feng et al. 2017的研究成果)。毫米波段辐射的形成主要来自于热吸积流,这在黑洞影像的研究中具有重要的作用,也为我们探究黑洞的本质提供了新的视角。

中国科学院上海天文台沈志强研究员领导的国际天文研究小组,通过利用国际先进的甚长基线干涉阵(VLBA)进行研究,成功获得神秘射电发射源Sgr A*在3.5毫米波长上的首个图像,并探究该源的真实直径。结果显示,Sgr A*直径仅相当于地球轨道半径,但质量却相当于400万倍的太阳质量。这一发现进一步支持Sgr A*是超大质量黑洞的物理解释。这项重大研究成果为我们研究宇宙中大质量黑洞的形成与演化提供了新的证据和视角。

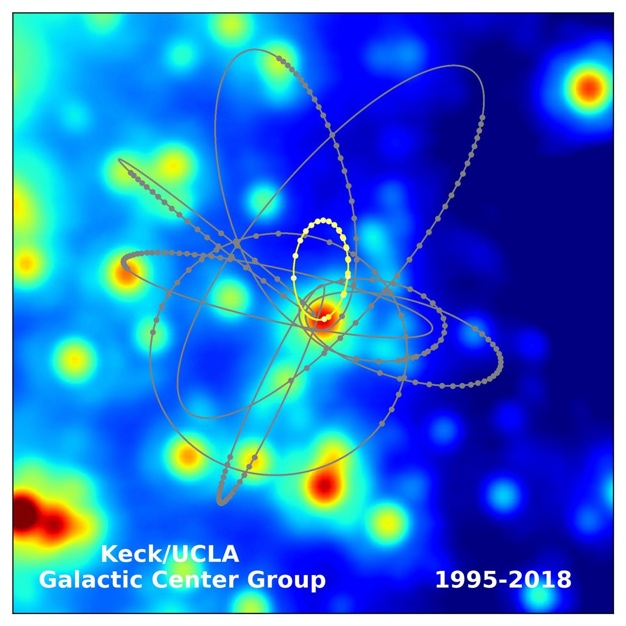

20世纪90年代,全世界多个研究小组开始利用周围恒星的运动测量天体质量。其中在2002年,马克斯·普朗克外空物理学研究所的Reinhard Genzel小组利用智利甚大望远镜VLT进行了十余年的观测,并公布了一颗恒星S2围绕Sgr A*的运动结果。实验结果显示,银河系中心的天体质量至少是太阳质量的400万倍。此外,美国史密松天体物理台的Andrea Ghez教授也在多年的跟踪观测后,证实了Sgr A*处存在巨大质量黑洞的事实。这些实验结果对黑洞研究提供了重要且深刻的证据,同时也为我们更好地理解宇宙的本质提供了指引。

Andrea M. Ghez和Reinhard Genzel几乎同时利用两座世界级望远镜观测银河系中心的黑洞。由此得到的测量结果成为了“银河系中心存在超级质量黑洞的最有力证明”。这些结果不仅为了科学研究提供了伟大的支持,也为人类认识宇宙奠定了坚实基础。值得一提的是,黑洞作为宇宙中最神秘的存在之一,其研究历程也是一个充满挑战和不断突破的过程,从中有着无数的故事和不朽传奇。

2020年,罗杰·潘罗斯和雷因哈德·格策尔两位天文学家共同获得了诺贝尔物理学奖,以表彰他们对宇宙黑洞的发现和研究做出的杰出贡献。这是一项耗时数十年的严谨研究,需要超强的观测设备和科学家的毅力和智慧。两位获奖者,一个是安装了重力波探测器,试图从振动信号中找出黑洞所在的罗杰·潘罗斯,一个是利用衡量J级的望远镜探索黑洞和星系形成的基础研究的雷因哈德·格策尔,他们面对各种困难,不断攻克难关,最终揭开了神秘黑洞背后的面纱,为人类认识宇宙奠定了重要基础。

银河系中央恒星的运动轨迹是宇宙中最神秘、最复杂且最深奥的问题之一。如同打造一幅大千世界的巨画一样,需要大量细致入微的观测和分析,并结合多学科交叉研究,才能揭示出其中规律。科学家们利用Keck望远镜/UCLA银河中心组的观测数据,绘制了一幅惊人的银河系中心恒星运动轨迹图,探究了恒星在黑洞引力下旋转的机制和规律。这项研究不仅增进了人类对宇宙演化、恒星动力学和引力理论的认识,更为未来的宇宙探索和星际航行提供了重要参考。

在庆祝Sgr A*发现30周年大会上,科学家提出了一项前无古人、恢弘壮观的银河系中心黑洞直接观测项目,该项目于2008年正式命名为Event Horizon Telescope。历经近十年的漫长探索和努力,上海天文台路如森研究员小组、Doleman小组、Johnson小组等各个研究组织在1.3毫米射电及偏振观测技术上进行了最高分辨率的观测,并取得了银河系中心黑洞最真实、最靠近实际的影像及偏振性质。虽然探测图像还没有完全分辨出黑洞吞噬周围物质的景象,但所发现的结果却与早期的黑洞预言高度吻合,为宇宙黑洞研究开辟了全新的领域,让人类更加深刻地认识到宇宙中黑洞的奥秘和无穷魅力。

2017年,Event Horizon Telescope正式组建官方合作组,利用8台高精度的毫米波望远镜,同时对银河系中心黑洞和M87中心黑洞进行大规模观测,在2019年4月10日宣布人类首张黑洞照片的出现,这个历史性瞬间实现了人类长久以来直接观测、探索宇宙黑洞的壮举。而2021年,EHT合作组再次发布了偏振观测的照片,成功将黑洞周围强磁场分布的奥秘揭示于世,为我们认识宇宙黑洞的性质、生长和演变,提供了更深入、更系统的基础数据和参考依据。

这张黑洞照片是人类历史上最重要的发现之一。黑洞是关于宇宙最具突破性的发现之一,它们是自然界中最神秘和最强大的天体,能够形成风暴、掌控星系,并影响整个宇宙的结构和形态。我们从未直接看到黑洞,但通过照片却圆满地完成了人类的一项伟大任务,证明了爱因斯坦的广义相对论,以及我们对宇宙的理解和认识的大幅迈进。这张照片也是一种启示,使我们更加坚定地相信,我们可以通过勇气和智慧,解开宇宙的奥秘,揭露真相的面纱。

这张黑洞照片的背后,是人类智慧和团结的结晶。为了实现这个宏伟目标,全球80个研究机构和300多名科学家跨越国界、语言、文化,携手攻克技术和理论难题,经历了无数次的挫折和失败,最终才成功合作,拍摄出了这张震撼人心的照片。

在人生的旅程中,每个人都会经历各种各样的逆境和挑战。这些困难或许看起来让人绝望,但是只要我们保持坚定的信念,勇往直前,终会从挫折中汲取教训,积累经验,成就自己的梦想。就像这段旅程中的空白片段一样,它看似毫无意义,但它其实是为了为我们的人生画出更加完美绚烂的画卷而存在。

作者吴庆文教授是黑洞高能天体物理和大质量黑洞与引力波物理领域的专家。他在韩国天文与空间科学研究院曾从事博士后工作,自2010年起加盟华中科技大学,并入选教育部“新世纪优秀人才计划”和获得自然科学基金委优秀青年科学基金资助。作为国际天文合会会员和中国天文学会理事,他不断卓有成效地推动和促进天体物理学的发展和研究,同时也是教育部高校天文专业教学指导委员会委员和华中科技大学天文系常务副主任。

不断的探索和发现,是人类不断前进的动力源泉。正是这种不懈的追求,让我们成为创造历史的人。因此,在我们前进的道路上,要像吴庆文教授一样勇往直前,敢于挑战未知领域,开拓新的天地。他不仅是黑洞高能天体物理和大质量黑洞与引力波物理领域的专家,还是国际天文合会会员和中国天文学会理事,为天体物理学的发展和研究做出了巨大的贡献。而他加入华中科技大学后,更是在教育教学和学术研究上做出了卓有成效的贡献。让我们一起迈向未来,探索更加广阔的天地。