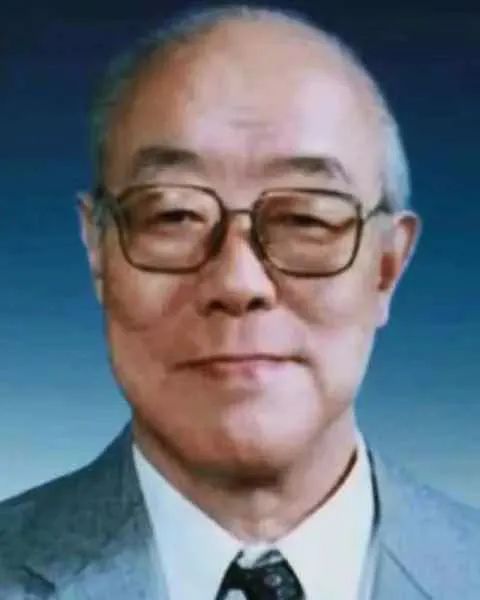

王守观(1923年1月15日—2021年1月28日)

文章作者:王玉生(国家教育咨询委员会委员、中国科技馆原馆长、中国科学院自然科学史研究所副所长、北京科协副主席)和技术。)

◆◆◆ ◆◆

财盛轩河泻湖

宫妃阁凌烟

为中国现代天体物理学奠定基础

大海不断地流淌

桃李花无声

践行科学普及教育

王守观(1923.1.15—2021.1.28),中国著名天文学家,福建福州人。 1936年至1943年就读于重庆马尾海军学校造船系。 1945年赴英国留学,1946年至1949年在格林威治皇家海军学院造船班学习。 1950年,他转行天文学,受聘为伦敦大学天文台助理天文学家,开展研究。 1953年回国,先后在中国科学院紫金山天文台、上海徐家汇天文台、北京天文台工作。 1980年当选为中国科学院院士,历任中国科学院北京天文台研究员、台长、名誉台长。 曾任中国天文学会理事长(现名誉理事长)、中国科学院数学物理部主任。

王守观年轻时

1976年中国天文代表团访问美国。王守观(左二)

王守观开创了我国射电天文观测研究的先河,并取得了非常有效的进展。 他是中国现代天体物理学的奠基人之一。 也为提高我国拍号的准确性、推动天体测量学的发展做出了重要贡献。 负责并成功研制了多种射电天文设备并取得重要研究成果。 20世纪90年代,多目标光谱望远镜(LAMOST)计划诞生,并被列为“九五”国家重大科学工程项目。 1978年在全国科学技术大会上被评为先进科技工作者。 1985年获国家科技进步二等奖。 1996年获何梁何利基金会科学技术进步奖。 同年,被评为全国先进科普工作者。 王守观还长期致力于面向公众特别是青少年的科普工作。 他倡导并精心创办了北京青少年科技俱乐部,多次到中学、科技馆、天文馆进行讲座和讨论,编写了一系列青少年科普读物。

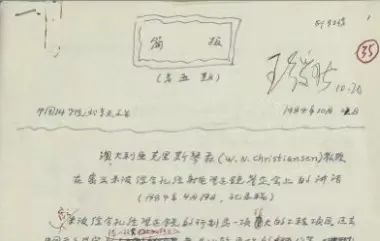

1984年王守观发表的中国科学院北京天文台简报

1993年,为表彰70岁的王守观对天文学的贡献,中国紫金山天文台将3171号小行星命名为“王守观星”。

这里要强调的是,王守观的科学教育工作有他自己完整的教育体系和具体的操作方法。 根据普及的对象和内容,他认为:一是提高全体公民的基本科学素质,要以广大初中生群体的工作为切入点;二是提高全民科学素养。 二是科技精英后备队伍科学素质培养要以对科学感兴趣的人为基础。 出发点是一群优秀高中生的作品; 三是各级政府领导人员科学素质的提高,以科技讨论和科技信息的沟通评价为抓手。

1998年,王守观与60多位中科院院士、科技专家共同发起组织了北京青少年科技俱乐部。 1999年6月12日,北京青少年科技俱乐部揭牌仪式在北京四中举行。

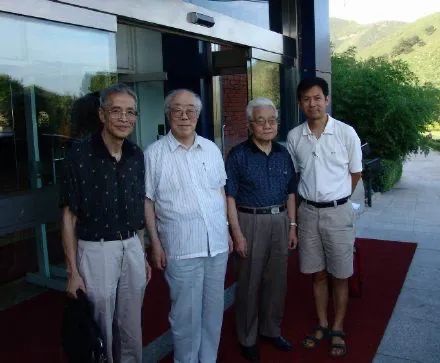

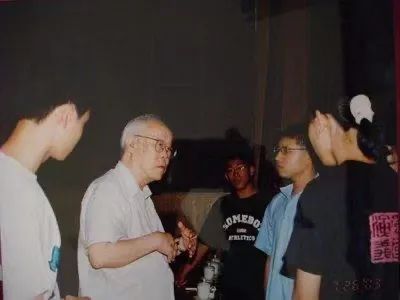

王守观(左二)与物理学家冼定昌(左一)、科学史家奚泽宗(左三)、吴国胜(左四)

王守观把此次活动视为与首都中学、科研部门联合开展的“为明天的优秀科学家创造人才机会”的一次实验。 是“科普+教育”的前沿话题。 这一实验过程在王守观2005年撰写的题为《引导对科学感兴趣的优秀青年“走进科学”》的报告中总结如下:北京青少年科技俱乐部本着“为了明天”的精神,优秀实验以“科学家创造机会”为宗旨,将对科学感兴趣的优秀高中生组织成科研第一线的优秀群体,开展“科研实践”活动。除了自身的目的和意义之外,这个实验的方法也体现了当前科普和教育领域“前沿问题”的交集。

2005年,王守观(左二)祝贺天文学家、科普作家李源(右二)80岁寿辰

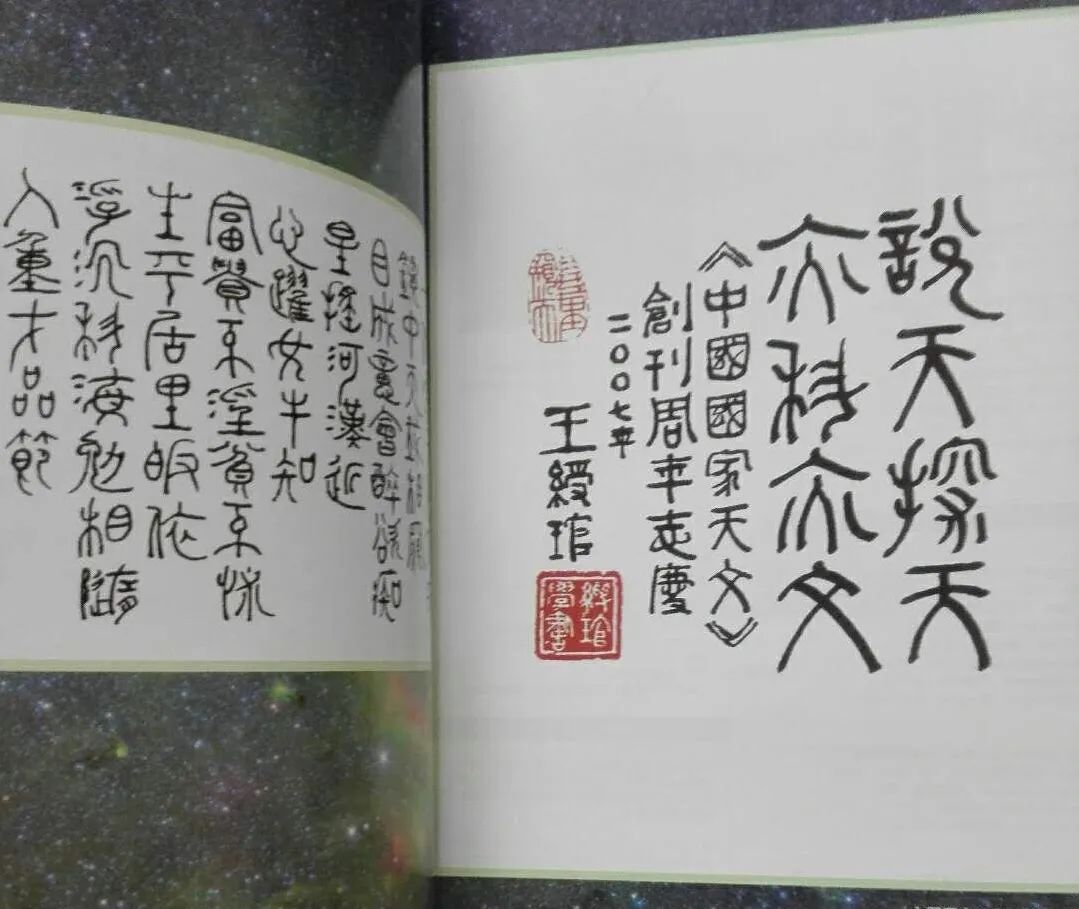

王守观自作诗

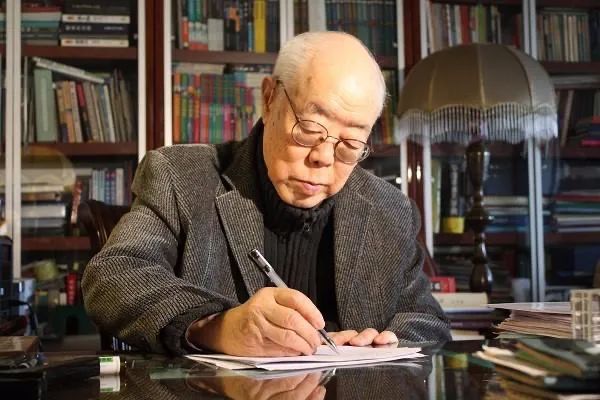

王守观在家写字

王守关表示,从科技俱乐部的角度来看,这是一次“为明天的杰出科学家创造机会”的实验; 从参与本次活动的中学来看,是利用科研第一线的条件,对高中生进行“科学思想和科学方法教育”和高水平“探索性教育”的一次实验从负责本次科普活动的科研团队来看,将常规的“高级科普”延伸为“个性化特长教育”实验,这三个方面可以视为俱乐部科研实践活动的基本性质。

王守观还明确指出,参加青少年科技俱乐部活动的学生成长为优秀科学家的概率有限,但又是必然的。 因此,更准确地说,这次青少年科技俱乐部活动的根本功能应该是帮助参与活动的大家“走进科学”,发现和培养科技人才,投身科学事业,做出贡献。为了科学事业。 为实施科教兴国战略提供智力支撑。

王守观正在给青少年科普

“如果社会是一个非常健康、非常有远见的社会,如果我们想让下一代在科学上变得强大,就必须高度重视在高中阶段发现和培养人才。到了他们20岁左右的时候,他们将有机会走上科学舞台并脱颖而出。” 王守官说道。 他认为,如果一位杰出的科学家在30岁左右的时候在自己的“主攻领域”做出了“著名的贡献”,那么他可能在24岁左右的时候就加入了这个领域。 因此,当孩子十六岁、十七岁的时候,正是他或她探索人生、发现自我的年龄。 能否获得“进入科学”的机会至关重要。 他强调,如何处理这个问题,应该是政府的治国之道; 以及对科技界的严肃社会责任。 首都科技领域机构众多、人才济济,有能力承担起年轻人的责任。 在科学青年的起步阶段,能够及时受到良师益友的熏陶; 他们可以接触机会、了解机会,包括振兴祖国科学事业面临的各种机遇。 他希望,那些最终决定投身科学事业的人,在人生的关键时期,能够得到社会长辈的关心和支持。 那些最终将被调到其他岗位的人也将为他们的生活打下有用的科学基础。

王守观认为,大家都否认应试教育,但这并不意味着他们否认应试教育。 因为有考试就有考试,考试暂时不能取消。 以前也有过“免试教育”,至今仍是痛苦而难忘的。 人们反对的是为了“考试”而忘记“教育”。 “我认为中小学教师科技素质的提高应该是最紧迫的任务之一,这是进入新时代影响大面积、影响一代人的问题。事关重大,大家都很关心,我去过好几次了,第一次听说中科院科普办公室提出中科院愿意为培训出力中小学科技教师队伍,中科院及其分院是一个强大的力量,如果再加上师范学校和其他大专院校,应该是可以的。我们将开展科学技术普及培训。短时间内将中小学科技教师提升到县级,希望此事能够得到政府的重视。”

面对未来,王守观充满信心。 他坚信,随着全社会对青少年科学培养的重视,我国的科学事业一定会后继有人、更加辉煌的未来。

青少年中的王守官

2013年,90岁高龄的王守观为《西江月》作词,大气磅礴、励志:

江水溢才,亭烟高。 明霞织夕阳天,九十岁风华正茂。

海流无尽,桃李花无声。 书生品格代代相传,带着一丝春波。 2015年,92岁的王守观在《人民日报》上发表文章《创新时代,科学精神更重要》:

“经济新常态下,创新驱动发展的重要性更加凸显。推动形成大众创业、万众创新热潮,需要体制机制创新、更好弘扬科学精神。”

“作为一种科学文化,科学精神所体现的智慧和力量是整个社会的一部分,由社会反哺、反哺社会。因此,对于一个社会来说,科学精神强了,百业兴旺,人才辈出。”科学人才会蓬勃发展,科学精英的大量涌现,会丰富社会的科学精神。

86岁王守观悼念67岁天文史学家陈美东,右为王玉生陪同(2009年)