12月11日下午2点至5点,由澎湃新闻作为特约媒体支持的159-2文汇大讲堂在中国社会科学院学部委员、研究所研究员冯时举行的第69次会议隆重举行。考古学博士,中国天文考古体系的奠基人。 分钟细致严谨的天文知识随着中华文明起源的叙述而愈发精彩。 中国科学技术大学科技史与科技考古系教授张居中和浙江省文物考古研究所研究员江乐平分别采用九千年贾虎与一万年商山为主体进行论证,呼应了本期“八千年前:中华文明的起源”的主题。

来自全国各地的近500名听众在线收听。 由于提问热烈,讲座延长了17分钟。这是直播间背景

冯石用精确的推论和扎实的考古材料证明,中国天文学在八千年前就已经十分发达,构成了中华文明的源泉。

我们常说中华文明有五千年左右。 我根据对中国古代文献和考古资料的研究,提出中华文明至少有八千年历史的观点。 事实上,我们的祖先早已形成了完整的文明理论。 我们是否应该放弃传统,重建文明理论来研究我们自己的历史? 比如,如何用青铜器的科技元素来衡量文明程度? 我认为没有必要。 研究中华文明,必须回到自己文明的概念体系。

从我们自己的文明中梳理中华文明的概念体系

济神文明的概念体系和理论体系是什么?

*文明不是一个国家。 一个国家的建立,必须有命运观念的合法性。

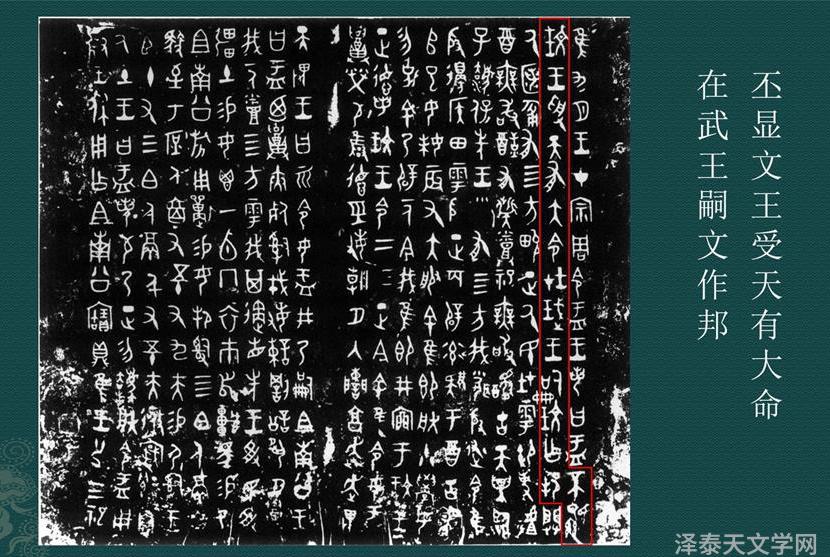

首先,我想强调一个基本概念:文明和国家是不同的。 西周康王时期大菜单鼎上的铭文是:“邳先文王受天大运,继武王建国”。 这句话翻译成白话的后半句是“武王立国”,前提是“邳先文王受天大命”。 显然,国家的诞生是有前提的,那就是必须解决国王权力的合法性。

中国历史上第一个统治世界的王朝夏朝也是如此吗? 相同的! 夏朝之前的“租界制度”也存在权力合法性的问题。 这种合法性与天文学有关,即天命。 天命观源于天文观测。 因此,命运观念构成了中华传统文明的重要观念。 从这一点来看,古人所说的“文明”和立国即“立国”是完全不同的概念。

西周大杯鼎铭文

*文明三书:德为立人之本,学问为立人之本,礼为治世之本。

那么什么是文明呢? 它的根源或依据是什么? 我把古人确立的中华文明理论概括为“三要三基”:文明体系就是道德体系、知识体系、礼仪体系。 中国人讲的文明首先是个人的文明,由此形成群体的文明,最后是社会的文明。

如何塑造文明?

首先是道德。 人必须修德。 文学品德是做人的根本。 今天的人类学家根据古猿的手脚是否进化、是否会制造工具、脑容量是否达到标准来定义人。 在中国古代思想家眼中,“民有仁”。 只有仁慈,才能成为人。 因此,道德体系成为中华文明非常重要的内涵。

第二是知识体系,这是一个人一生的基础。 知识体系包括很多东西。 我提出天文学是中华文明的源泉。 古人不仅强调知识体系,而且反对所谓的泛知识论。 他们只需要对人类发展有意义的知识,而放弃对人类有害的知识。 今天的现代化面临着这样的选择。

三是礼制,这是治理天下的基础。 中国古代依靠礼来治理社会。 礼的根本目的是约束人、控制人的欲望。 人类如果以无限的欲望去追求有限的财富,必然会出现混乱。 因此,中国古代人创造了仪式来控制人的欲望。

冯石梳理中华文明“三要三书”

这就是我所说的中华文明的“三要、三基”。

*为了发展农业,形成了天文学、数学、力学,以天文学为源头

这“三要三书”的由来是什么? 天文。 中国文化的许多核心思想都源于天文学和天人关系。

人类历史上有三门最古老的科学:天文学、数学和力学。 它们都直接服务于古代人们的生产生活,其中最重要的是农业。 古人创造了人工耕种的农业生产方式,为人类提供有保障的食物来源。 这意味着原始农业首先必须出现在季节分明的地区,而这个地区的人们面临的首要问题就是时间。 一年中可能只有几天适合播种,而这正是农耕季节。 错过了农时,就会导致一年“无收成”,甚至直接导致一个氏族的生存危机。 农忙季节如何解决? 观察星星只有一种方法。 通过观察星星的运动,我们确立了时间,解决了农时问题,天文学因此发展起来。

天文学的发展需要精确性,因此引入了数学。 同时,为了适应农业生产方式,人们走出洞穴,建造房屋定居,于是力学又得到发展。 因此,天文学实际上是人类起源后发明的最早的经典科学,是我们文化的源泉。

*通过测光,产生诚信的伦理和节制的礼仪

商代金文中的“文”字:人面而立,强调其心

天文学首先是通过天体观测和表面测量来规划空间和时间。 道德可以通过时间和空间的规划而产生吗? 古人通过测光来测量夏至,发现固定时间后,再次测量夏至。 一两年并不能说明问题; 一千年、两千年都一样。 他们会想:我们从来没有约过时间,但时间如期而至,我们绝不会失约。 于是,古人就提出了“最信、最忠于时”的观念。 并将诚信视为道德的内涵,修身养性。 商代金文中的“文”字,是指人面而立,特别强调其心,表示人要修心。 应该用什么来修心呢? 以德修心。 因此,“文”字在中国传统文化中具有美德的含义。

“德”字直到西周才出现。 西周以前,人们用“文”来表达道德。 儒家称德为文德。 文章开头提到的“邳先文王受天大运”,清楚地告诉我们,文王的德行非常高尚,所以用“文”作为他的谥号,这也体现了传统的文明观作为道德,道德成为文明观的核心部分。

就这样,古人通过对时间的规划,产生了知识、道德和礼仪。 几千年前,农业收成非常有限。 古人对于物质消费的态度是有节制、有计划的,由此产生了礼。 “礼是用来约束人的”,这就是礼制。

“三要三基”的思想实际上体现了古代先贤总结的文明理论。

*与天文学相比,人文学科体现了传统不变的世界的“转变”

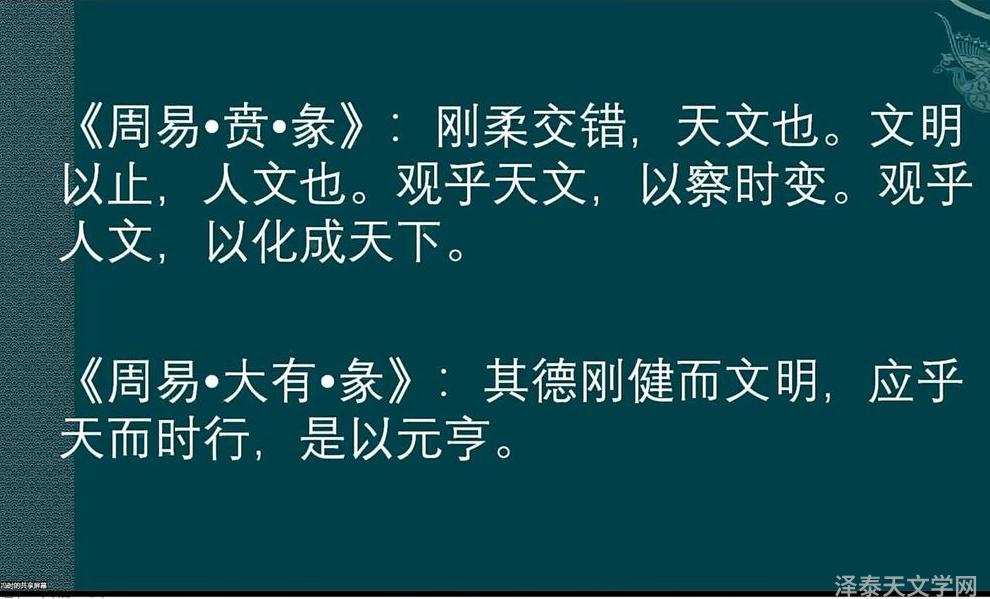

天文与人文的关系,在《易经》中表述得很清楚

《尚书·舜典》云“驾哲学文明,温礼让塞”。 “文明”描述了舜的个人品格。 这个文明从何而来? 源自天文学。 《易经·钱文》说得很清楚:“田间见龙,天下文明”。 天文观测与文明有着内在的因果关系,所以天文学是中华文明的源泉。

孔颖达在《周易正义》中说“有文章,天下便光明”。 “文章”是“文”的表现,即文明。 今有“腹中有诗书”之说。 一个人如果有学问、有钱,自然可以从他的外表上看出来。 这就是所谓的写作。 古人认为,外表是一个人修养和德行的最好体现,所以应该“以貌取人”。

这就是中国人的文明观。 它来源于天文,其核心内容是道德,内涵是诚信。 因此,诚信就成为维系社会最重要的因素。

其他文献对此也说得很清楚。

《易经·变卦·元传》云:“刚柔相济,天文;文明之终,人文。观天文以观时变,观人文以改造世界。” 刚柔相交就是阴阳,阴阳相交就是天文,天文就是天上的星辰。 古代中国人对天空的看法与今天不同。 他们看着由几颗星星组成的图像。 “文”是指修养文德后对原始野蛮自然形状的装饰,故有图案、图案之意,故天上的影像称为天文。

古人有了这些思想和制度之后,会立刻改变吗? 不,古人追求的是不变。 这种一成不变的传承被古人概括为四个字,那就是“文明终结”。 只有这种不变的传承,才能形成传统,而不变的传统才叫“人性”。

接下来两句话比较人文和天文学。 星星在天空中一直在移动,它们的特性也在变化。 观测天文的目的是观测时间变化,为农业提供准确的授时服务。 而“看人文”就是用不变的传统去改造世界,这就是文化。 不变才能积累,积累才能深刻,深刻才能化人。 这就是古人理解的“人文”。

再看《周易大有卦》,“其德强而文明,随天随时,故享元”。 文明就是道德。 道德从何而来? “依天而行,随时代而行”。 人望天而知诚信,用信任铸就道德,成就文明。

明确了文明的概念后,我们就可以探究中华文明的历史有多长。

从考古实物看中华文明理念

*夏朝有文仪、文名、文夏,但“文”的来源可追溯到7000年前

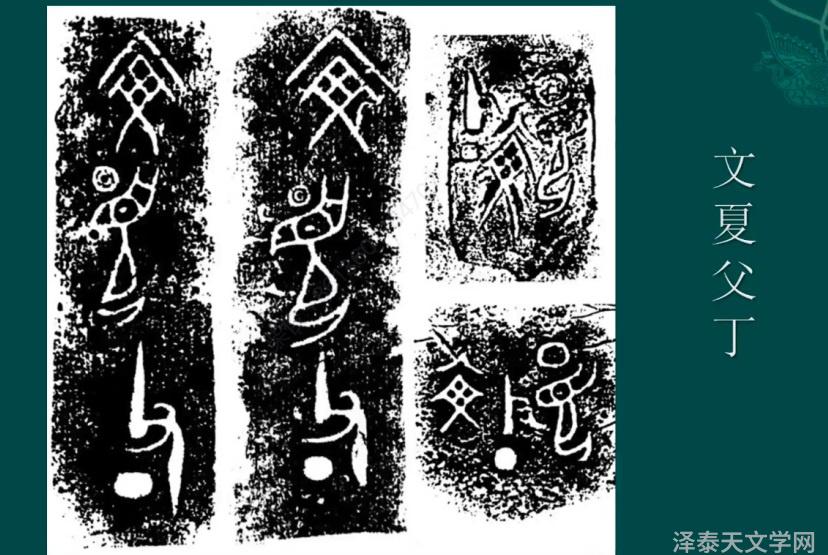

商周青铜器铭文将夏朝郭氏家族称为“文夏”

“文仪”二字出土于山西襄汾陶寺夏初遗址,是用朱砂写在陶器上的。 笔者考证,文仪是夏初的朝廷; 夏朝的始祖是夏禹,治水的大禹。 文献称其为“文明”,“文邑”则源于大禹之名“文明”而得名。 可见,“文”的历史可以追溯到夏代。

无独有偶,商代甲骨文中也发现了“文邑”二字。 到了商代,夏朝的王宫已成为夏墟,但那里仍然有人居住,仍然需要种植粮食,于是就有了“文衣收庄”的占卜。 商周青铜器铭文将夏代郭氏称为“文夏”。

夏朝的始祖名为文明,夏朝的朝廷名为文邑,夏朝的国号为文夏。 他们都强调“文”。 据此,中国古代培养文德的历史可以追溯到夏代。 孔子说,儒家重视文德的传统来自夏商周,这是历史信仰。

不仅如此,这座崇文的历史可以追溯到7000多年前。 湖北秭归柳林溪出土的陶器上清晰地刻有“文”字。

*八千年前贾湖的“眼”形,很可能就是彝族的“吉”字

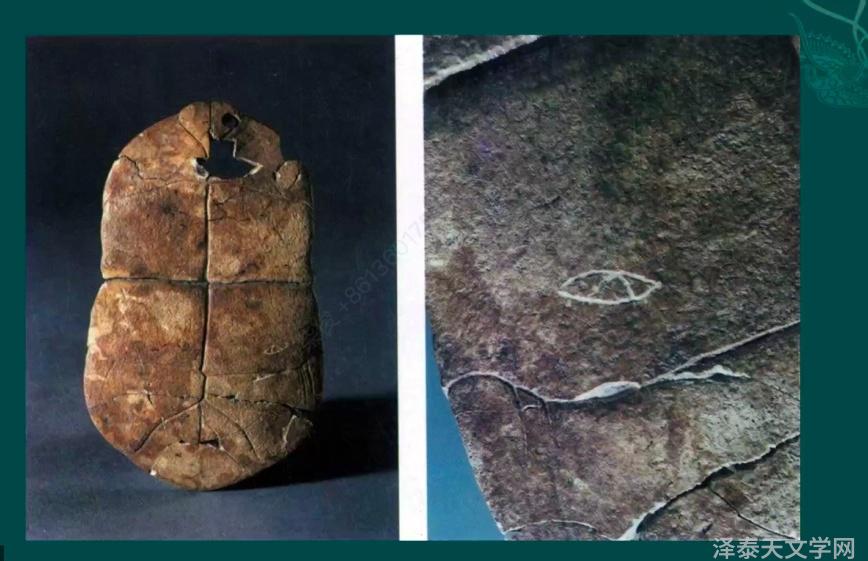

贾湖龟甲上的“木”字被冯石认为是彝文的“吉”字

文字是中国古代知识体系中非常重要的组成部分。 现今贾湖发现的文字据说是最早刻在龟甲上的文字。 许多学者将其视为“眼睛”,是根据甲骨文来识别的。 然而,中国的古代文明并不是中国统一的,汉字也不是统一的语言。 我提出中国古代文明是“东西夏文明”,中华文明的对立面是东夷文明。 东夷族也有自己的文字,这是分布于今四川、云南、贵州、广西等地的彝族祖先的古文字。

如果用“目”字来读,那就没有道理了——为什么要在龟甲上刻“目”呢? 即使贾湖文字可以解释,良渚发现的同类文字也不容易解释。 彝文中也有这个字,就是“吉”。 甲骨文是用来占卜求吉避凶的,所以必须刻有“吉祥”二字。 商代的甲骨文上经常刻有“吉”字,祭天用的玉璧上也刻有“吉”字。 贾湖发现的文字至少已有8000年的历史,这证明文字作为中华知识体系的重要组成部分,至少已有8000年的历史。

*贾湖中所谓的骨笛,其实是古人用来计时的十二韵乐器,有阴阳概念。

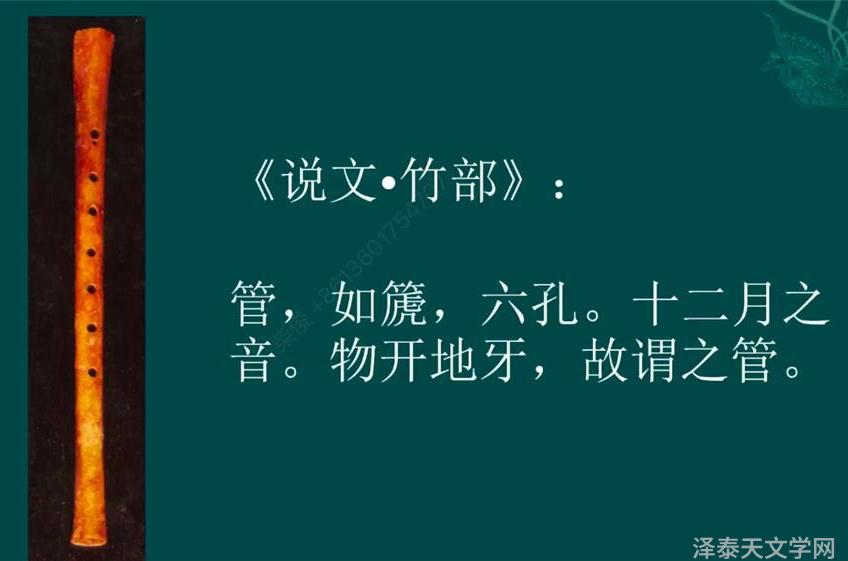

冯氏认为,贾湖骨笛是古人常用的十二韵乐器。

知识体系对于文明创造也具有非常重要的意义。 比如大家说的骨笛,我认为是一种节奏乐器,就是中国古代经常使用的十二米节奏乐器。

中国古代文献记载很清楚:关有十二韵之声,“物开地牙,故名关”。 笛子是一种可以用任何竹子制成的乐器。 现在舞阳发现的管子都是取自丹顶鹤的腿骨。 丹顶鹤是一种懂得时间的鸟,也就是候鸟。 专门收集这种懂得时间的鸟的腿骨来制作音乐以“适应天气”。 这就是中国古代十二定律的由来和运用。

最早的韵管并不是乐器,而是用来测量十二气的。 每个月都有一次中气,必须用相应的心律管来测量中气。 这一制度在《礼记》和《吕氏春秋》中有完整记载,《汉书》形成了“吕礼志”。 十二法则中,与奇数月亮相合的称为六禄,与偶数月亮相合的称为六禄。 一切法则为阳法则,一切法则为阴法则。 因此,法则分为阴阳,形成“吕禄制”。 贾湖墓中埋藏的两根律管,经测音发现,一根是阳律,一根是阴律,这说明八千年前人们就完成了对阴阳的推测,有着深厚的渊源。

使用法律来控制时间仍然是一种相对粗糙的做法。 后来,人们发明了通过测量计时码表来确定时间的方法。 我在湖北秭归东门看到的最早的石碑是一块光度表,距今约8000年。 陶寺还发现了距今约4000年的测影台。 古人用它来测量太阳的影子,规划空间和时间。

*大约8000年前,古人就制定了精确的九宫图来建立空间。

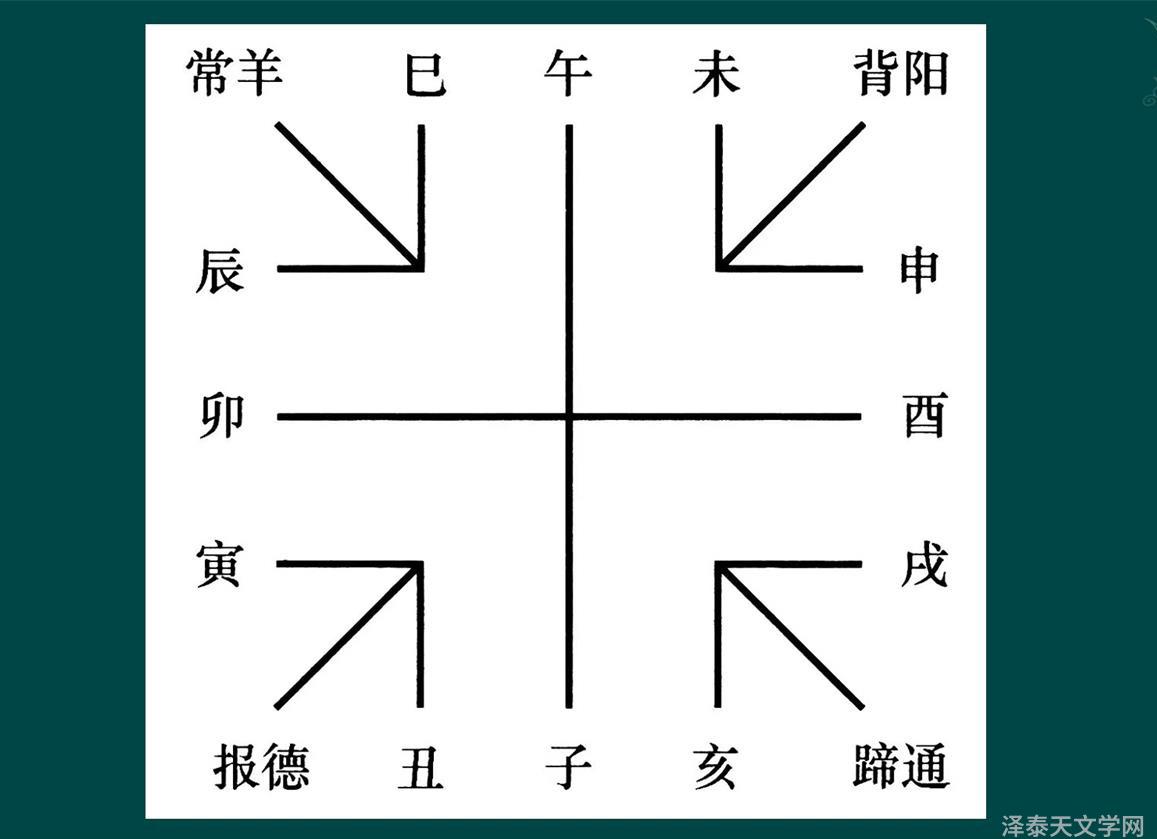

古人九宫图完整图

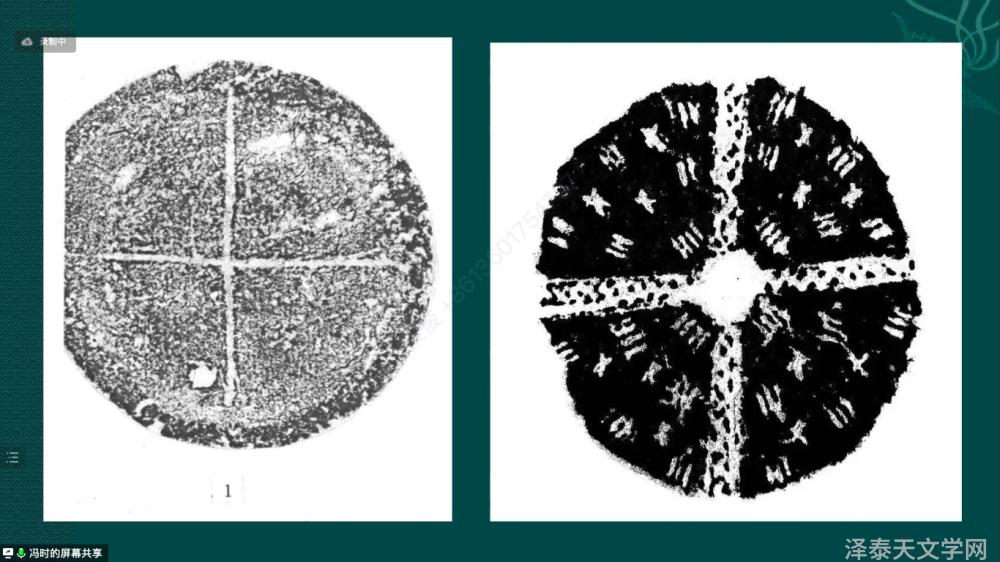

两绳图像分别出土于距今7300年前的安徽蚌埠双墩(左)和距今7000年前的湖北秭归柳林溪。

中国古代最完整的九宫图体现了空间的规划。 中间的十字称为第二绳,四个外角称为四个钩,四个角的四条对角线称为四个维度。 这些图形是什么时候出现的?

安徽蚌埠双墩、湖北秭归柳林溪等地均发现了距今7300多年前的两绳图像。 古人用两根绳子代表东、西、南、北、中五个方向。 这样的两根绳子的形象,在东周青铜器上也可见到。 两条绳子的四个端点和中心都装饰着五个太阳,这清楚地告诉我们,这两条绳子是通过测量太阳的影子来规划的。

在商代青铜器的底部发现了一幅带有两根绳子和四个钩子的日本宫廷图。 安徽蚌埠双墩发现完整的九宫图,是两根绳子加四个维度。 安徽省阜阳双古堆出土的西汉太乙式盘,有完整的九宫图,与距今7000至7300年前陶器上精确的九宫图一模一样。

这些图形告诉我们,当时的人们可以使用手表来精确规划空间和时间。 这些距今约8000年前的资料足以帮助我们构建中国原始文明的知识体系。 未来人们发明的知识或者系统都是建立在这个基础上的。 没有这个知识基础,一切都等于零。

*西水坡古墓出土的龙、虎、人胫骨呈现天文图像

间接推论,天文学的起源是为农业生产服务的,而农业起源的前提是古人对时间的掌握。 今天的考古表明,农业的起源可以追溯到一万年前,这意味着当时的人们对时间有了基本的认识,即天文学已经起源。 那么我们有没有直接的材料证明天文学的起源和文明的起源大致在同一时期呢? 即天文学是中华文明的源头?

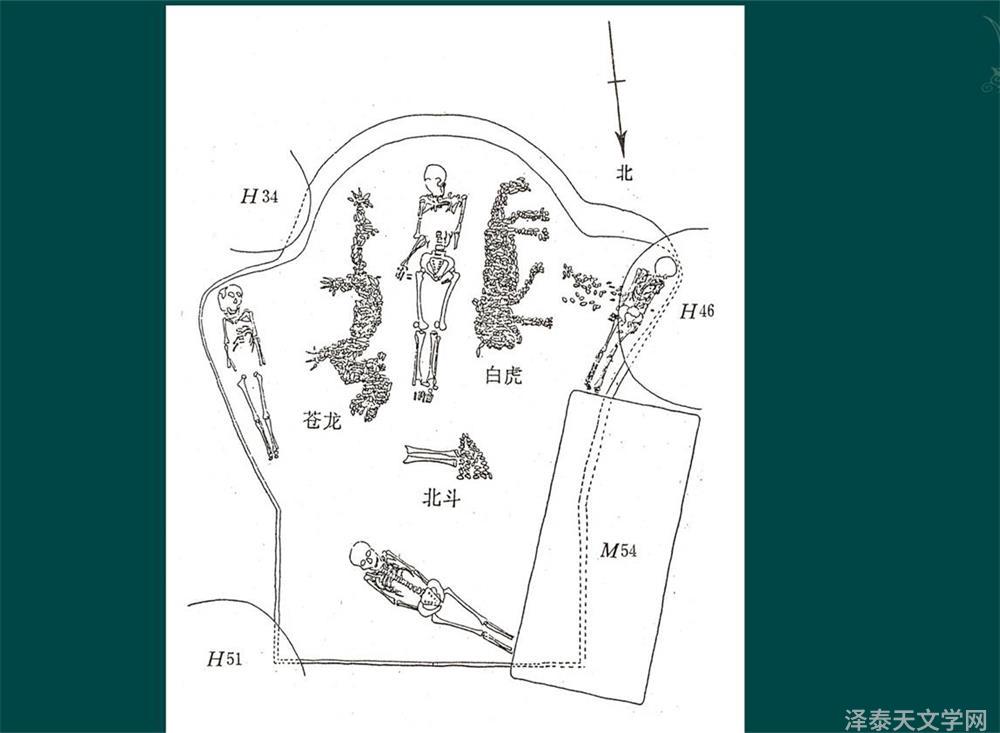

西水坡第一批墓葬遗存

我们来看看河南濮阳习水坡上一处有着6500年历史的宗教遗迹。

该遗址从北到南包括四组:第一组为最北墓葬,第二组为南侧25米处的遗骸,第三组为南侧25米处的遗骸,第四组为南侧25米处的遗骸。南。 遗迹。 这四组遗迹的特点是严格排列在南北经线上,相距仅25米。 这种布局告诉我们,当时的人们已经懂得如何规划空间。 规划空间依赖于时间,时间依赖于刚才提到的站立桌测量。

最北的墓葬中,除了主人之外,在主人的东西两侧还摆放着装在蛤壳里的龙和虎。 龙和虎是中国天文学中的四象。 四幅图像的原型都在天空中。 龙是由角、亢、地、牙、心、尾组成的形象。 老虎由苟和参宿两组成。 朱雀有张有翼。 玄武的形象迟早会改变。 考古研究发现,玄武是龟和蛇的结合体。 这种形象只出现在战国时期。 早期,这个形象是鹿或独角兽。 如果我们今天在墓葬中看到龙和虎,我们是否可以断定它们代表天上的星星? 不。 仅凭龙湖我们不能得出这样的结论。

墓葬线形图

墓主的脚下也有一个图案。 该图案的一部分由蛤壳制成,另一部分包含两根人类胫骨。 这个形状与北斗七星非常相似。 如果是北斗七星,北斗七星和龙虎星象必然会建立固定的位置关系。 顺着北斗七星的柄看,可以找到角宿一,也就是龙的角。 如果顺着北斗七星往前看,就能找到秀。 秀是嘴的意思,也就是虎头。 因此,北斗七星的柄系在龙的角上,勺子系在虎的头上。 这种关系是固定的。 西汉司马迁写的《史记·天官书》就明确记载了这种关系。 他说“瓢载龙角”、“夔枕枕人参头”。 勺是桶的把手,奎是勺子。 利用这个位置关系来考察墓葬,我们可以发现,如果墓主脚下的形象是北斗七星,那么人的两根胫骨就代表了斗柄,指向龙的角,而斗夔就是靠在老虎的头上。 这种方位关系与实际的天象是一模一样的。

*人体测光曾经是古人规划时间和空间的主要方法

我们是否可以得出结论,这幅图像代表的是北斗七星? 还没有。

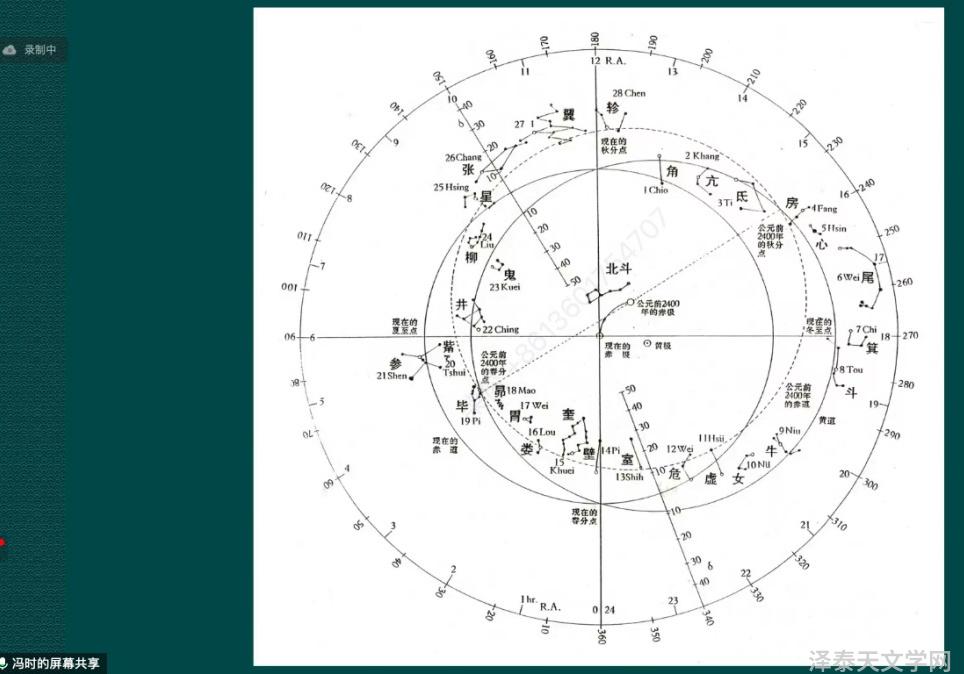

北斗七星为何被塑造成如此特殊的形状,需要解释一下。 这就需要回归中国古代观象、报时的传统。 古人在夜间主要观察二十八星座和北斗七星。 二十八星座分布在天赤道附近,因此每天只能看到一半的星星,而每晚都可以看到北斗七星。 它绕着北天极旋转,就像一面大钟悬在北方天空的中央。 根据北斗七星柄的变化可以得知时间的早晚。 因此,北斗七星成为中国古代人们观察和报时的非常重要的星星。

二十八星座与北斗星图

北斗和二巴宿只能在晚上看到,那么白天我们能看到什么呢? 太阳太亮了,看不见。 中国古代人非常聪明。 他们可以观察太阳的影子,并设置一个手表,根据太阳影子的长度和方向来确定时间的变化。 人们第一个认出的影子是谁的影子? 当然只能是自己的影子,所以最早的影子测量工具就是人体本身。 中国古代神话中的“夸父追日”,不是追太阳,而是测量人体。 司马迁在写《史记·夏本纪》时谈到大禹治水的“个性”,这也是人体形象的体现。

更生动的证据是甲骨文中的“昃”字。昃指的是中午之后的下午时间,相当于现在的13:00到15:00。 古人画了一个太阳和一个倾斜的图形,通过倾斜的图形来表达时间。 因此,在人们发明手表之前,人体测光是一种常见的做法。

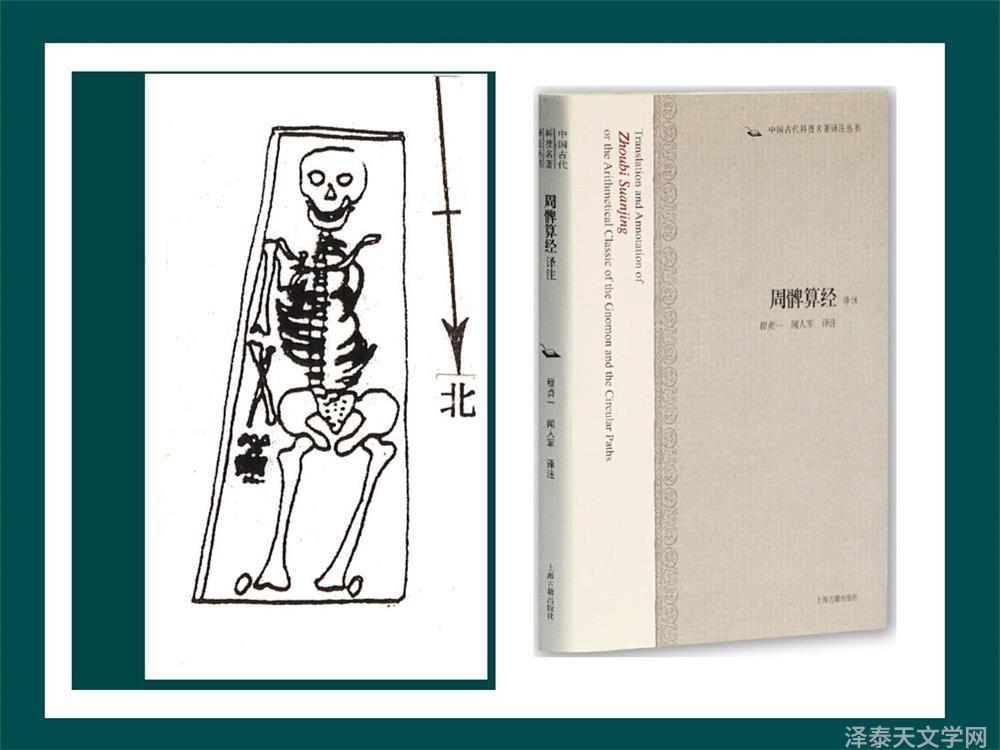

*北斗七星的形状显示了古人白天和晚上测量时间的两种方式

人体成像能永远保持吗? 不。 天文观测的精度追求毫米级以内的变化,所以人们想发明一种天文仪器来代替人体成像。 这种天文仪器实际上是为了模仿人体测光而发明的。 这是一块“手表”。 古人的观念很简单。 能够支撑人体直立完成成像最关键的部分是什么? 当然是腿骨,所以腿骨的名字自然就被用来作为桌子的名字,也就是《周笔算经》中的“笔”。 羽毛有两个含义,一是人体腿骨,二是测量面。 石桌就是碑,最早的碑是用来测量影子的。 殿和碑都是测光仪器,区别仅在于材质不同。

古人最早用腿骨作为测量工具,天文仪器“毕”的名字由此而来

至此,你就会明白,墓中代表北斗七星柄的两根人体胫骨(腿骨)就是山脊,象征着人们白天的守望。 这种特殊的形状表明,古人白天是通过立表测量影子,晚上观察北斗七星来计时的。 这两种方法的结合创造了北斗七星的形象。

有的朋友还有疑问。 再说说另一个常识——毕达哥拉斯定理。

如何获得正确的角度? 站立台测光。 首先,地面必须平整,然后将手表垂直放置在水平地面上。 手表与水平地面形成直角。 人们把表的高度称为股,表影的长度称为钩,表顶与影尾的连接处。 这些线称为弦并形成直角三角形。 古人为什么称表的高度为股? 这个知识来源于古人首先将表称为人的大腿。

这充分证明墓葬中的龙、虎、北斗共同构成了人类历史上迄今为止最早的星象图,距今已有6500年。

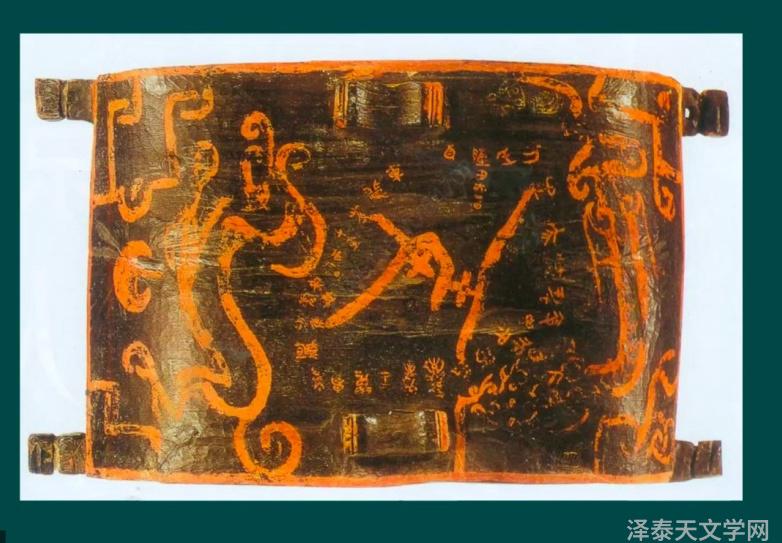

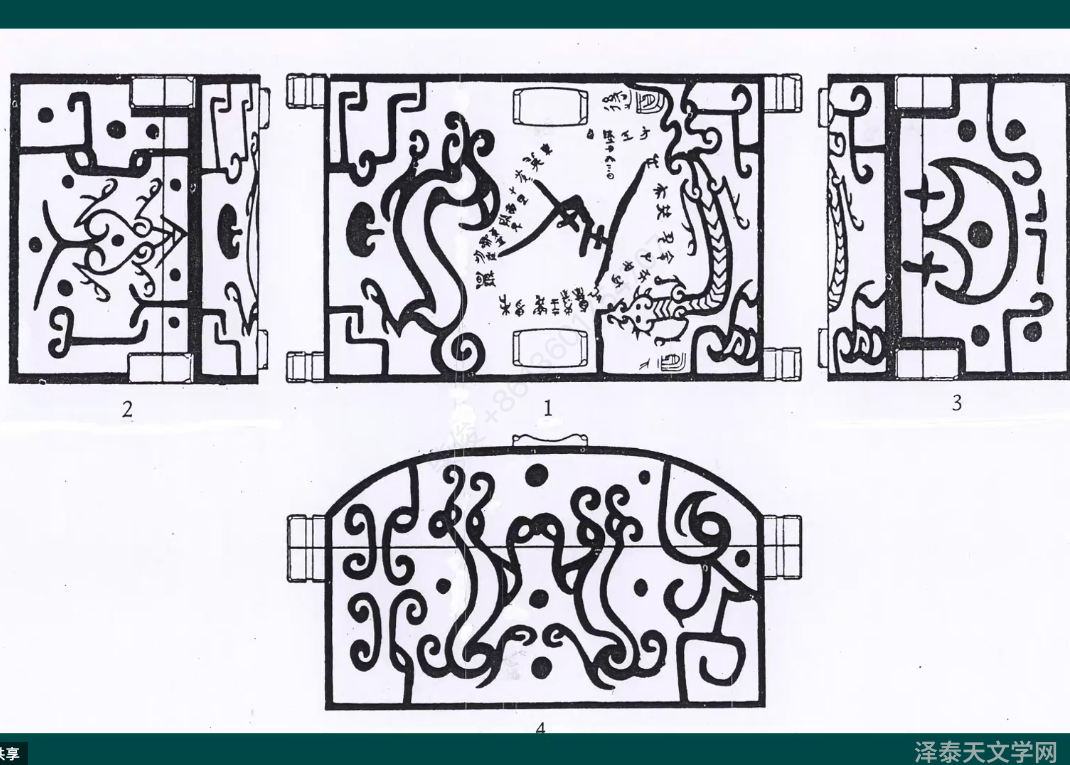

*2500年前曾侯乙星象图是6500年前西水坡星象图的继承。

湖北随州战国初期曾侯乙墓中发现有28年历史的漆盒。 漆盒盖绘有星图。 中央有一篆书“斗”字,代表北斗七星。 周围写有一圈二十八星座的名字,左右两侧画有龙、虎。 如果把二十八星座的名字涂黑,图上就只能看到北斗七星和龙虎了,所表达的内容和西水坡星象图一模一样。

战国漆盒上的星图与习水坡图一模一样。

图中除了北斗七星和龙虎之外,虎腹下还有一个火形,就是《诗经·宾风·七月》中“七月”中的“火”。 It is a red first-class bright star located in the heart of the dragon. It is not only the most important time indicator star for guiding agricultural production, but also the most important time indicator star for compiling calendars. What did the ancients mean by placing this star under the belly of a tiger? The tiger symbolizes the position of sunset. After sunset, people cannot find the big spark in the sky. It sinks with the sun. This is an important celestial phenomenon for observing and timing.

Let's go back and look at the tomb in Xishuipo. There is also a pile of clam shells placed under the tiger's belly, but because they are scattered, people can no longer see its image. However, comparing the star map of Xishuipo with the star map of Zenghou Yi, we can find that the pile of clam shells under the belly of the tiger in Xishuipo should be the same as the fire shape under the belly of the tiger in the star map of Zenghou Yi, both showing big Mars. 。 This provides very solid evidence for us to determine the Xishuipo clam sculpture astrology chart.

But when we look back at the age of the two star maps, some friends may be surprised. The age of Xishuipo is 6,500 years ago, while the age of Zeng Houyi is 2,500 years ago. The two star maps are 4,000 years apart, but the content has almost no change. 这说明什么? Do you still remember what "Yi Zhuan" said about "civilization ends"? After the ancients created knowledge and ideas, would they change immediately? 惯于。 The formation of this knowledge requires the exploration of more than ten or dozens of generations. Of course, the ancients hoped that it would be passed down unchanged.

The inheritance of this kind of knowledge is "the end of civilization", which is a characteristic of Chinese civilization. Only this kind of unchanging inheritance can form a tradition.

There is a fire shape under the belly of the tiger in the picture of Marquis Yi of Zeng

If the astronomical knowledge of Xishuipo has not changed after 4,000 years, can the search for the origin of Xishuipo civilization go back another 4,000 years? In this way, the speculation about the origin of ten thousand years of astronomy coincides with the time of the origin of agriculture shown by today's archeology. Even if we fold it in half, the origin of Chinese astronomy can be traced back to 8,000 years ago, which is consistent with all the examples listed above. Obviously, through the study of documents and archaeological materials, based on China's own unique civilization theory, it is enough to construct a history of at least 8,000 years of Chinese civilization, and its origin is certainly earlier. (Arranged by: Li Nian Author: Feng Shi Photo: from guest speech PPT)